(記者楊政凱/台北報導)2019年香港「反送中運動」爆發,隨後疫情蔓延,港版《國安法》在2020年頒布,香港社會動盪,衝擊不少學生,兩名去年甫從大學傳播學院畢業的新鮮人,在言論緊縮的環境下,仍秉持記者理想,更重視為弱勢發聲。

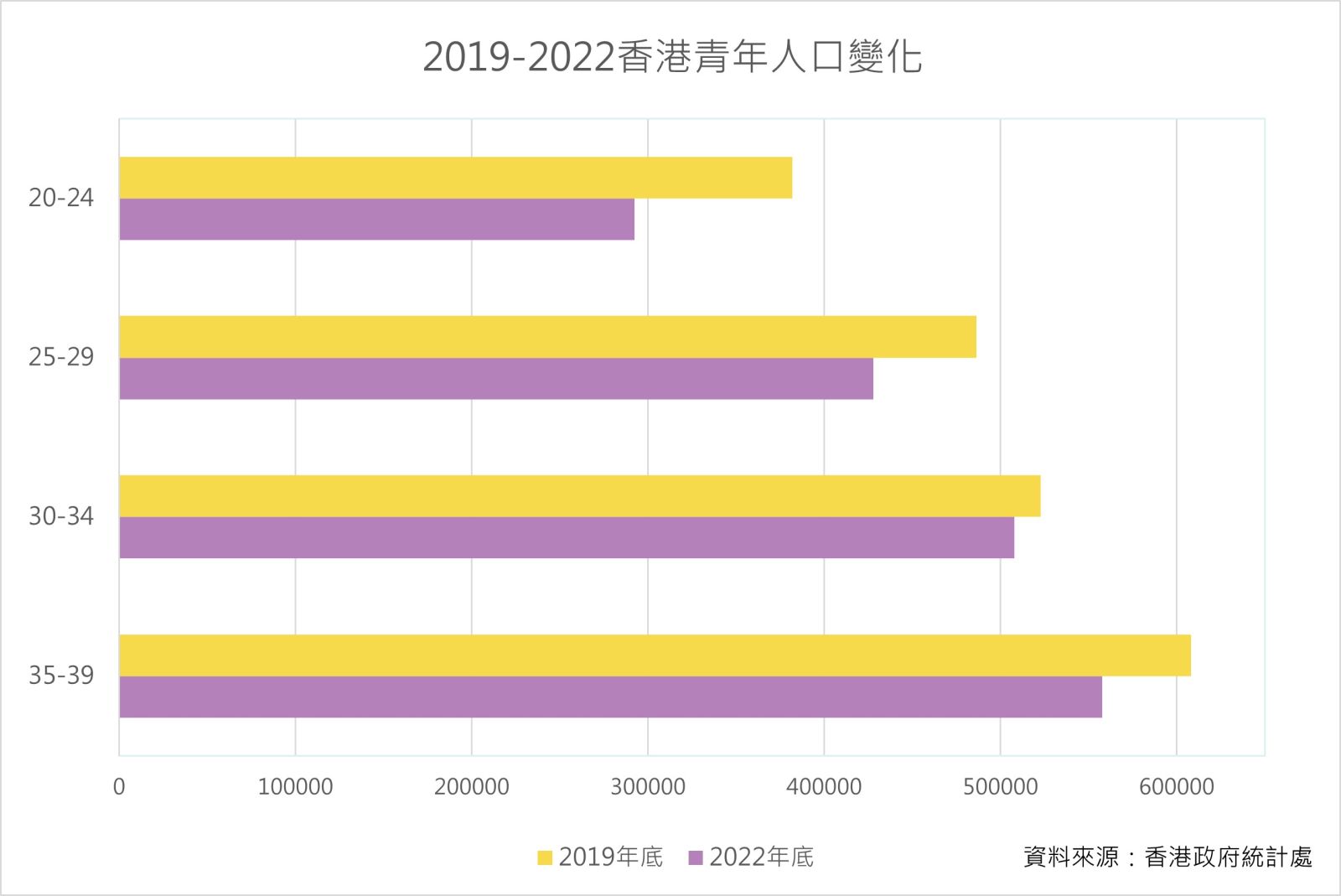

據香港政府統計處資料,截至2022年底,過去1年便有6萬名港人離港;流失情形在青年族群尤為明顯,自2019年底已來,20至24歲的青年銳減8萬9千多名,人數遠超其他年齡層,時局不穩定是促使人們離港的主因。

Chloe去年剛從大學畢業,求學時正歷經反送中及《國安法》頒布帶來的動盪。就讀傳理學院的她回想2019年9月開學後,老師會在課程中加入反送中運動的內容,除了供同學討論也樂於分享自身觀點,紀錄片的教師更表明有到現場攝影,並教導學生該如何拍攝相關主題。

2020年6月底《國安法》實施後,授課內容隨之大改。譬如「中文新聞」這門課,課程影片不留檔,有關《中英聯合聲明》、中國維權案例等敏感文件,也不加註文字,只在授課時口說以防遭人舉報。她更明顯感到同學有所顧忌,不再踴躍發言,有心做新聞的人乾脆翹課。

Chloe同時是學生會編輯委員會成員,除做校內新聞,反送中期間也進入現場採訪。透過編委會讓她接觸到業界前輩,如香港記者協會主席陳朗昇,她更擔任過記協的執行委員。Chloe透露,在當局壓力下記協曾考慮過解散,但目前仍是少數還在運作的工會。

這段經歷也搭起Chloe以兼職身分進入《立場新聞》的橋樑。《立場》工作內容不因正職或兼職而異,過程中她便嘗試不少報導主題,如香港漁農自然護理署誘捕野豬爭議事件中,她一接獲消息便趕赴現場,直擊香港漁護署如何無謂地「人道毀滅」野豬。

《立場》停業,許多同事深感挫折、不知該何去何從,直到去年夏季,她們驚覺自我審查下許多議題在媒體消失,使命感驅使下才開始重回新聞崗位。Chloe目前除了在書店兼職,也接案做數據新聞或專題報導,儘管曾應徵上其他正職工作,但考量到目前主流媒體的氛圍不好,她便維持做自由業。

社會動盪不改其志 記者暗路尋光明

局勢如此為何還想當記者?Chloe說在反送中時資歷尚淺,但總覺得自己是旁觀者,沒能幫到抗爭者。她認為如果繼續當記者,為弱勢的人發聲,「或許也算有做些什麼。」

民主派媒體陸續停業、記者接連被捕,Chloe不解為何媒體人要被如此對待?但她更不願辜負過往所學。種種經歷讓她看到除政治議題外,仍有許多社會議題需要關注,她說,「許多人並非不願理解政治,而是生活的困境令他們無暇顧及政治。」

有一次她遇到宿舍搬遷爭議,當時校方在深夜突襲,要求國際學生立即搬離宿舍,好作為隔離病房。但學生的補貼金額微不足道,國際生宿舍又和本地生寢室相近,徒增感染風險,經她報導後、主流媒體跟進,引發輿論關注,校方最終停止這項決策。

「也許有些成就感吧?」這件事讓Chloe相信能藉由報導幫助他人,就算只是些微改變。在社運現場的衝突事件和旁觀角色,那些負面情緒常令她難以承受,但她清楚記得學校老師曾說「新聞業是有希望的」,好比主流媒體中依舊有人在努力做新聞,香港媒體應不至於崩壞的太快。

那一句「他覺得有希望」,就這麼支撐著Chloe。懷抱著忐忑的心,她走在黑暗中尋找光明。

親歷第四權成政府傳聲筒 法庭上記述時代精神

阿樂同樣才從新聞系畢業,他曾到香港電台實習,試圖了解在這樣的時代,還能如何做新聞?不料半年後人事異動不斷,時任廣播處長梁家榮解任,質疑港警的助理節目主任利君雅未獲續約;深度探討社會議題的《鏗鏘集》節目團隊半數不續聘。深具監督色彩的港台,就此成為替政府喉舌的傳聲筒。

輾轉去了幾家媒體,阿樂來到《立場新聞》,不久後卻也走入歷史。其實他想做體育新聞,但在社會氛圍下,也影響到自身選擇。阿樂目前專跑法庭新聞,認為它們不若其他報導有許多取得管道,且自2019年後,反送中所衍生的案件便達上萬件,在主流媒體傾向官方立場的背景下,更是重要。

阿樂說,過去的事不能讓它默默結束,而是要透過報導讓大家知道,這些案件關乎公眾利益。他認為唯有正視過往、反思其中意義,社會才有可能向前走。他說,任何人都有自身立場,但並不表示能如實報導,「如實」也是他堅守的新聞價值。

之後會想到主流媒體工作嗎?阿樂只說「很難」。因為不時聽聞具《港蘋》或《立場》經歷的人不獲聘任,他也不想隱藏曾在《立場》工作的背景;同時主流媒體限制多,他接受不了,畢竟媒體公司受當局控制,報導時難免自我審查。

好比做工地意外新聞看似一般,但背後可能牽涉政府管理疏失;或是報導防疫政策時,該放入批評觀點,還是只能說它好?誰也不知道這些報導什麼時候會變成「敏感」。他若有所思地說,「做日常新聞的確沒太大問題,但什麼是日常?什麼是敏感?由誰來決定?」