(許玲瑄/台北報導)「心都碎了,還要被盤問有沒有可能是兇手」?每年約有24萬人成為自殺者遺族(Survivors of Suicide),社會卻對自殺者遺族缺乏認識,讓他們常碰到難以想像的問題。遺族「阿慢」分享自身經驗,「那是足以癱瘓人生的悲傷,無法忘懷只能共存」,並呼籲台灣應加強生命教育,教導大家如何表達關心與悲傷,以較好的心態面對死亡。

為了讓社會更認識自殺者遺族、建立友善的安全網,今年六月第一個由自殺遺族組成的「台灣自殺者親友遺族關懷協會」成立,希望自殺者遺族都能理直氣壯,表達需求、拒絕不合理的對待。

自殺者遺族的故事:足以癱瘓人生的悲傷 無法忘懷只能共存

一年前,阿慢的好友自殺身亡,留下遺書請她協助安排身後事,「我們前幾天還有聯繫,那幾天也沒什麼異樣…我是睡到一半接到電話的,然後就開始一連串的事情…」,他一面陪伴家屬和其它朋友,一面也努力消化自己的情緒。阿慢回憶,因為不願增加他人負擔,自己反而無處傾訴,「會有很多關係上的壓力,而且那種絕望、悲傷太沉重,很難述說」。

即使可以諒解朋友的選擇,但朋友離去後,阿慢當時還是陷入一段自我迷失期,「真的無語問蒼天,對人生和價值產生很多疑問,忍不住糾結逝者身上那些『沒有答案的答案』」,他認為那是一個複雜的情緒歷程,夾雜許多難以置信、追根究柢和憤怒責怪,「如果是疾病、意外身亡,可以理解為造化弄人,但如果是他自己的選擇,要怎麼理解才好?」。

「那真是足以癱瘓人生的衝擊」,阿慢說,自己大概有2、3個月的時間陷入重度憂鬱,無法出門、也感受不到任何愉悅的情緒,「我後來告訴自己,要哭就在大白天、日正當中的時候哭,避免陷入無止盡的黑暗」,他苦笑道。

會有走出來的一天嗎?阿慢沉吟一會說,「不可能忘記逝者,所以也不會有走出來的一天。重點是要與悲傷共存,若走不出來,也不要繼續陷下去」,他也在遺族交流社團觀察到,只要能找到目標和生活的節奏,「跌到谷底的力量,就可以反彈成實踐自我與幫助他人的能量,自殺者親友遺族關懷協會的成立就是個例子」。

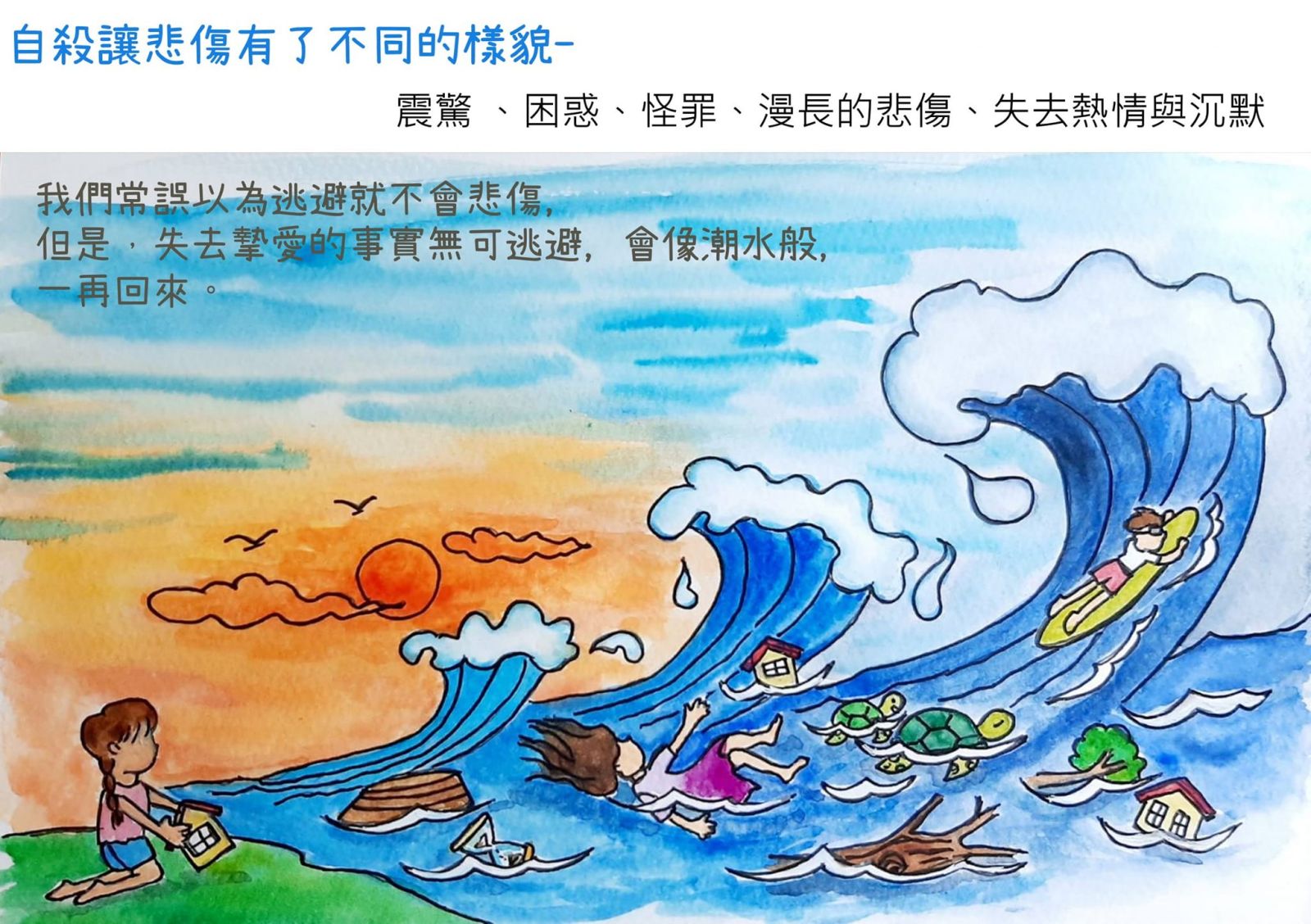

自殺者遺族失去摯愛的悲傷,會像潮水一樣不斷來回衝擊遺族的心。翻攝「你走了以後,我們...給自殺者親友遺族的悲傷關懷」影音繪本

遺族的二度傷害:「心都碎了,做筆錄時還要被盤問有沒有可能是兇手」

桃園市生命線協會是台灣少數提供自殺者遺族服務的組織,談及服務發展的歷程,主任張翠華直嘆「真的很難」,多數人不願談論相關話題,「關懷電話常要回撥二、三次,對方才鬆口談及內心的悲傷,但更多的還是婉拒」,同時卻會在自殺未遂者關懷中,發現對方其實是自殺者遺族。

「台灣自殺者親友遺族關懷協會」理事長李沐芸則感嘆,人們欠缺敏感度的言行舉止,都會對自殺者遺族造成二度傷害,「我看過很多遺族朋友,心都碎了,做筆錄時還要被盤問有沒有可能是兇手」;其他人常常問『怎麼會這樣?』,「但這個問題遺族更想知道啊」;或照傳統習俗,白髮人送黑髮人要鞭打棺材,「做人父母怎麼下得了手?」。

為開闢對自殺者遺族友善的空間、並接住相關需求,李沐芸和自殺者遺族努力多年,終於在今年6月成立「台灣自殺者親友遺族關懷協會」,也是台灣唯一由自殺者遺族組成的協會,目標是培養一群專業志工,讓自殺者遺族在事件發生後,能聯絡志工到現場陪伴、幫忙,並以協會作為倡議的基地,讓政府和社會更認識這個群體。

李沐芸說,「我希望大家(自殺者遺族)都能理直氣壯,瞭解自己的感受都是正常、真實的,並有空間表達需求、拒絕不合理的對待」。

那旁人可以如何陪伴遺族?阿慢建議,事件發生後,遺族容易變得很敏感,「不管誰說什麼,都會變成傷害自己、或傷害別人的話」,所以很難有個陪伴準則,「重點還是不過度加諸情緒在遺族身上,不怪罪遺族的情緒反應,並理解對方只是在悲傷的狀態」。也希望台灣能加強生命教育,教導大家如何適當的關心,與展現真正想表達的情緒,並以較正向積極的心態面對死亡。

「台灣自殺者親友遺族關懷協會」成立大會上,李沐芸(圖左)與世界衛生組織自殺防治中心前主席Diego De Leo(視訊圖像)同台慶賀。翻攝「台灣自殺者親友遺族關懷協會」臉書

《菱傳媒》關心您:自殺防治相關協助,可撥衛福部安心專線「1925」、生命線協談專線「1995」或張老師專線「1980」。遺族關懷相關協助,可聯繫「桃園市生命線協會」、「台灣自殺者親友遺族關懷協會」或「馬偕醫院自殺防治中心」。