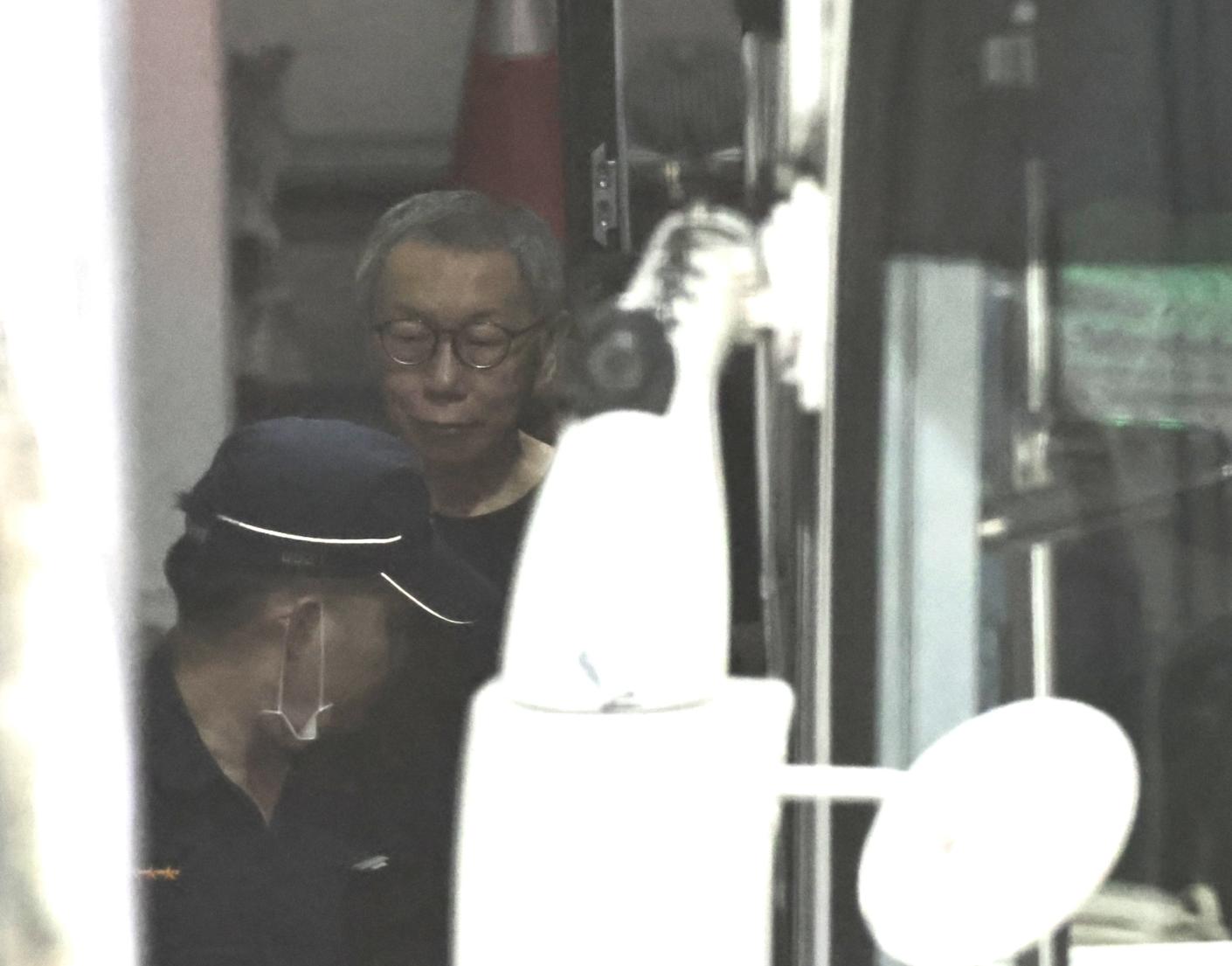

(記者吳政峰/台北報導)前台北市長柯文哲被控收賄幫助京華城增加百億元容積,現羈押禁見於台北看守所中,日前他興訟聲請假處分,請求法官暫時讓他參加26日的大罷免投票,但台北高等行政法院審理後認為全案未達有較高勝訴可能性,且於法無據,25日駁回。

柯文哲主張,因刑事另案羈押於台北看守所,於人身自由受限,26日未能實際至指定投票處行使第11屆立法委員羅智強罷免案的投票權,故提起行政訴訟,且為免勝訴後因投票時間已結束,有聲請定暫時狀態處分必要,另請求法官命台北市選委會、北所以適當方法讓他投票,以維投票權行使。

柯文哲提出三種投票方案,戒護投票、在監投票、通訊投票等3種方式,並強調自己的勝訴可能性不低,若因北市選委會、北所消極不作為而讓他無法行使投票權,基本權將受侵害,為免本案訴訟勝訴,投票權受侵害的結果無法回復,有防止重大損害及避免急迫危險之必要,聲明於本案訴訟確定前,應准予他以適當方法完成投票。

北所部分,台北高等行政法院指出,依《選罷法》第6條及卷附投票通知單可知,投票案是由北市選委會負責辦理,北所並非選務辦理機關,並無法定職權得以決定柯文哲投票,《刑事訴訟法》及《羈押法》亦無何確保受羈押被告如何行使投票權的規範,北所僅協助北市選委會辦理選務,與柯文哲之間並沒有「爭執之公法上法律關係」。

北市選委會部分,柯文哲聲請在監所設投票所、通訊投票、透過戒護讓他至指定投票所完成投等票3種方式。北高行略式審查後直言,《選罷法》第3條第1項、第57條第5項及第63條等規定的選舉制度,是在公眾得見聞的公開場域設置投票所,透過不特定多數人公眾監督選務,兼有保障選舉權人投票與不投票自由效應,使選民可在無顧忌的自由環境下,以無記名方式投票(秘密投票)。

北高行說明,《選罷法》第17條第1項明定,選民原則應於戶籍所在地投票,即所謂「在籍投票」,至受羈押之人應如何及以何種程序保障其以自由意志行使選舉權,屬立法通盤考量之裁量範疇,法院無從准許柯文哲「不在籍投票」。

柯文哲還主張《選罷法》第89條並未規定投票方式應該「親自投票」,故得以「通訊投票」完成投票案。但北高行指出,從《選罷法》第17條、第18條、第19條可知,罷免投票之方法,必須由投票人親自至指定投票所,於罷免票圈選後投入票匭中,即為「親自投票」,法院若准柯文哲以通訊投票方式進行,即違反程序規定。

至於透過戒護方式讓柯文哲至指定投票所完成投票部分,北高行觀諸《羈押法》全文,並無相關規範可供看守所遵循,戒護過嚴侵害柯的人格權,過寬則升高脫逃可能性等維安困難度,損及公益,此待法院審酌兩造主張並依調查結果綜合判斷,目前尚無法在定暫時狀態處分的緊急程序下,形成柯文哲有訴訟勝訴可能性較高的心證。

北高行綜合衡量比較後,認影響選舉結果公益所造成之重大損害,遠甚於未准柯文哲聲請而其事後獲本案勝訴所生之個人損害,故難認本案有定暫時狀態處分必要性,25日駁回柯的告訴,仍可抗告。本案合議庭成員分為審判長侯志融、法官傅伊君、法官郭淑珍

由於憲法法庭2023年就裁定不受理「在監投票」釋憲案,本案的敗訴結果可以預期。不過值得注意的是,柯文哲花了不小篇幅論述「通訊投票」,主張通訊投票作為無法到場投票之替代方案,北市選委會可將選票經北所轉交,由他完成投票封緘後,再由北所交付北市選委會投入票匭,以此通訊方式完成在戶籍地所在投票所投票。柯此舉是否鋪陳未來將用此方式推行「變形不在籍投票」,有待觀察。

更多新聞: