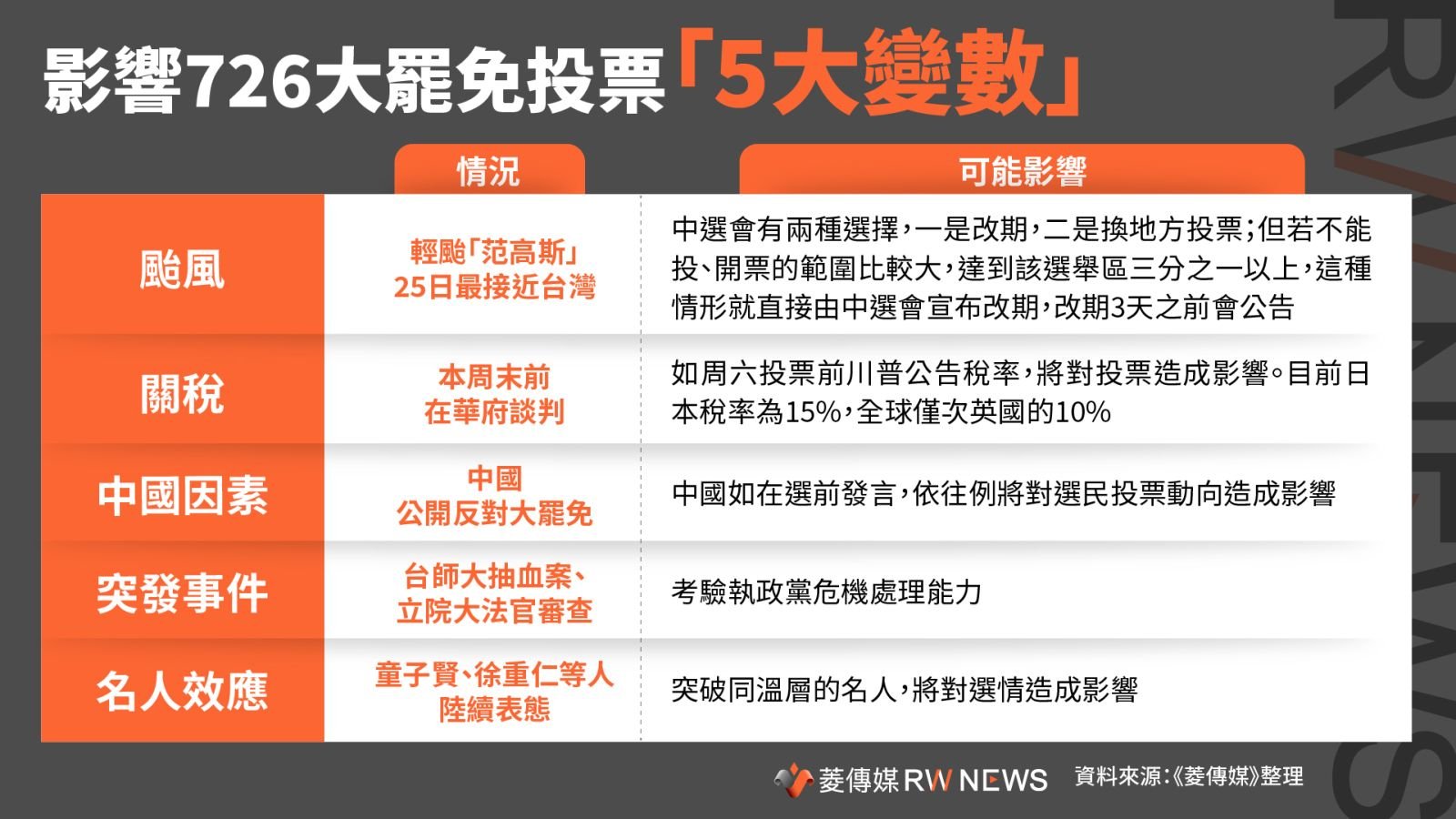

(菱傳媒/台北報導)台灣史上最大規模罷免投票26日登場,是否改變立法院「朝小野大」生態引發關注。面對這場史無前例的大罷免投票,罷免與反罷免陣營進入最後衝票階段,《菱傳媒》整理出目前可能影響選民投票動向的5大變數,一一梳理其中的變化。

第一個變數是「颱風」。過去台灣的投票都集中在11到隔年1月為主,但今年的大罷免是在7月底及8月底投票,這段期間正是颱風季。依據中央氣象局的資料,輕颱「范高斯」已在西太平洋形成,朝台灣東方而來,預估25日也就是投票前一天最靠近台灣東北部。

中選委主委李進勇對於颱風可能造成影響表示,中選會有改地點或是改期投票2種選擇,但是如果要改期需在改期前3天公告。而依據中選會的法令,天災有颱風、地震、水災等3種,都可能造成投票改期,過去台灣一共有2次投票日期確定後延期投票的先例,第一次是1978年12月的增額中央民代選舉,要選出增額立委及國大代表,但因中美斷交,原訂23日投票延期,最後到2年後的1980年12月6日才投票。

另一次延期投票是2021年8月的核四重啟、第三天燃氣接收站、美豬牛、大選綁公投等俗稱「四大公投」,原訂8月28日投票,因為疫情由中選會決議,延到當年的12月18日投票。

第二項變數是「關稅」。罷免投票前行政院副院長鄭麗君4度赴美華府談判,以致於台美關稅仍有可能在26日投票前確定,行政院之前形容此次談判是「球賽最後一局」,而行政院之前設定談判成功與否的標準是,不比鄰近競爭對手高,而今日本是15%,全球僅高於英國的10%,台灣的談判壓力大增,一旦「關稅帝君」川普在投票前公布答案,將對罷免正反雙方的氣勢造成決定性的影響。

第三項變數是「中國」。過往中國在台灣投票前都會表態,此次亦不例外,國台辦、中國外交部及國防部都分別針對台灣的大罷免及漢光41演習加以批評,特別是國台辦談及大罷免時表示,「大罷免」相關議題是民進黨當局為了打壓在野勢力的政治行動,質疑賴清德政府試圖假借民主之名行獨裁之實,強調賴清德政府「透過政治恐嚇、操弄司法、煽動輿論等方式,無所不用其極的打壓在野黨以及支持兩岸關係發展的團體與個人」。

國台辦的說法讓國民黨很頭痛,包括立委賴士葆及「戰鬥藍」發起人趙少康都請國台辦「別講話」,但英媒《路透社》23日在報導台灣大罷免發展時,標題是「中國力挺在野國民黨」。這也是此次罷團的全台宣傳訴求,被罷免的國民黨立委都被詢問「是否反共」,連台中市長盧秀燕反罷免掃街時,也被當場問「妳反共嗎」?

第四項變數是「突發事件」。上周發生的台師大「抽血換學分」,還有立院25日的大法官同意權表決,都是屬於這一類。特別是台師大女足隊員被迫抽血一案,教育部3天內就與學生達成共識,辦事效率一級棒,背後考量因素除了涉及年輕選票外,受害學生簡奇陞來自花蓮也讓外界注意。

因為台灣不少運動選手都是來自花東,這群體過去和民進黨都不親近,近日社交平台「百工百業」挺罷免,一日就有上萬筆貼文,但裡面就是沒有看到知名的運動選手,職棒選手也沒有人出現,所以快速處理此事,對於賴政府的殺傷力可降到最低。

最後一項是「名人效應」。在流通業大老徐重仁及花蓮出身的科技名人童子賢,接連出面挺罷免之後,罷團在花蓮的氣勢一振,把原本就不明朗的選情更加緊繃。之前最有效的名人效應是2012年宏達電董事長王雪紅出面挺「92共識」,把原本膠著的選情一下子打破拉距,結果蔡英文輸了近80萬票。此次主客易位,罷免方接連有名人加持,而且都是非同溫層,能發揮多少作用,花蓮的投票結果會是最直觀的地方。

反罷免方的藍白軍目前幾乎已經精銳盡出,除了在看守所的前民眾黨主席柯文哲之外,就只剩下鴻海創辦人郭台銘還沒有表態,但是郭台銘因2024總統大選連署,造成包括屏東縣議長周典論等人官司纏身,加上已經2次宣布參選,最後都沒有登記,目前還有多少影響力也值得觀察。

更多新聞:

726罷免投票倒數4天!各選區門檻一次看 罷傅崐萁最少須4萬7842票