(菱傳媒/綜合報導)在1996年到1999年擔任國大代表的賴清德總統,在「團結國家十講」的第三講憲政體制有風波,有人說時間不對,但民進黨內卻認為這是「除魅」的過程。賴清德很用心的把台灣7次修憲的歷史和重要決議,全都仔細的說了一遍,想用台灣最大的公約數來闡述他的想法。

賴清德6月展開的「團結國家十講」脫稿風波不斷,到了第三講「憲政體制」,有人批評賴清德在提1946年制憲時台灣沒有派員參加的說法錯誤、說謊,應該道歉,也有綠營名嘴認為這系列全台開講和大罷免合流是戰略錯誤,反讓賴清德成為藍白的箭靶。對於這些批評,總統府發言人出來說明,總統指制憲無台灣人參加的意思是,並沒有台灣人直接選舉推舉人選,但這種說法並沒有平息爭議。其實總統府這樣回應是有一定道理的,因為根據史料,1936年中國舉行制憲國民大會代表選舉,大部分地區的制憲代表由民眾選舉產生,但台灣有半數是政府指定,半數是間接選舉產生。

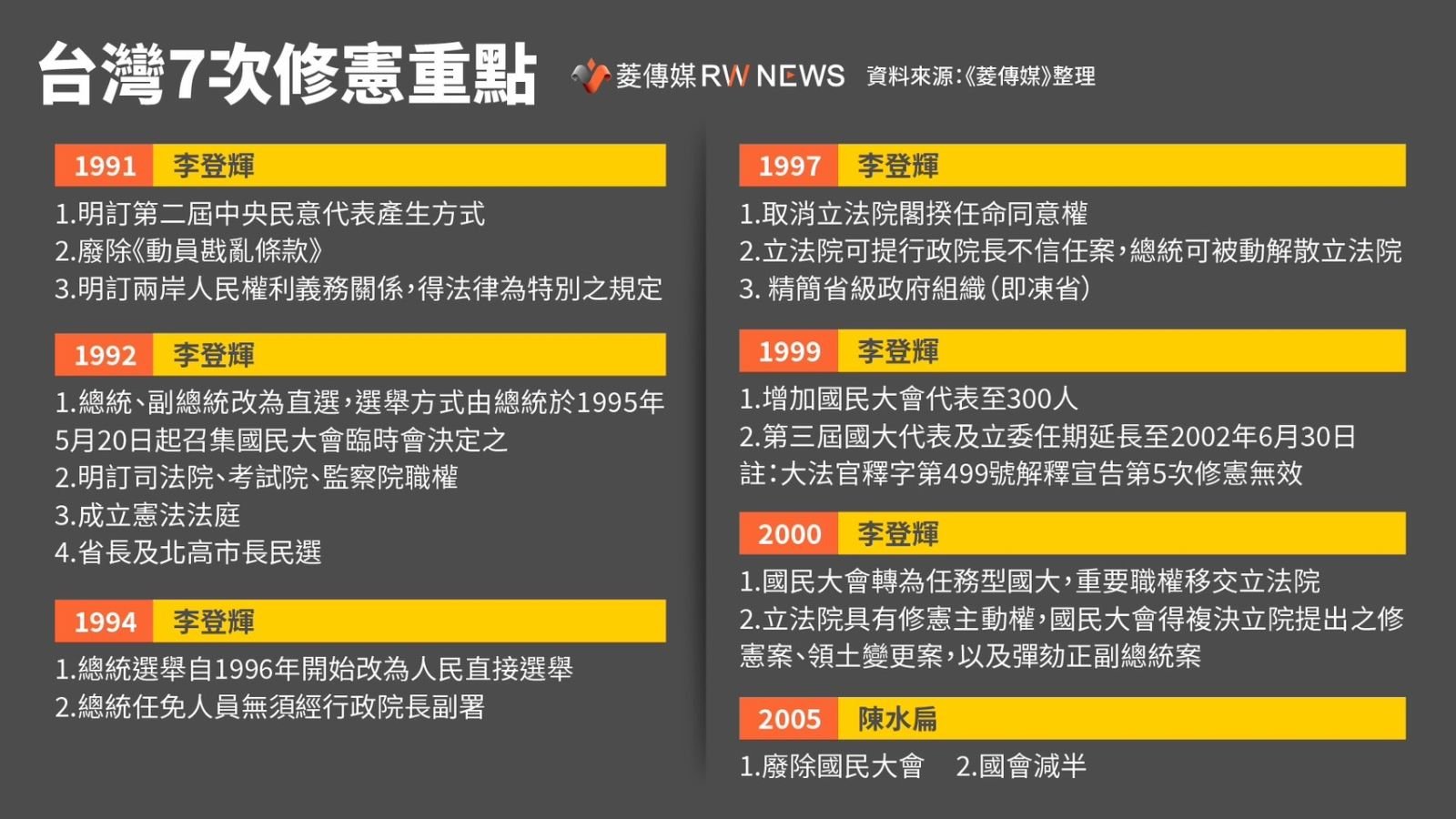

根據總統府官網上面的7次修憲紀錄資料,可以視為台灣在近30多年來整個民主憲政的足跡演變,賴清德重點也在此。讀完賴總統整篇演講全文,可以發現賴清德其實很用心的把台灣7次修憲的歷史和重要決議,全都仔細的說了一遍。賴清德自己就提到,他是1996年到1999年擔任國大代表,這期間有2次修憲,一次是李登輝總統以凍省為策略,和當時在野的民進黨達成取消立法院對行政院長的任命同意權的共識,另一個就是賴清德在演講中說的話,「修法不是單純靠多數可以決定」,第5次修憲時,國民大會代表依優勢通過立委任期由原先3年延長到4年,本來是朝野都有共識與總統任期一致,但此案在審理過程中遭司法院大法官會議判定違憲,立委任期3改4是到第6次修憲才通過。

雖然賴清德的憲政開講,被原新潮流系「台獨教父」林濁水認為時間不對,但民進黨內卻認為這是「除魅」的過程,引起爭議是必然的。民進黨所謂的「除魅」依據學者馬克斯·韋伯的認定,社會制度、文化價值觀等,不再依賴傳統、宗教或神話,而是通過理性和邏輯來建立和運作,追求效率和可預測性。 而賴清德的「團結國家十講」在他看來,就是帶領民眾重新回頭審視台灣這塊土地的歷史、人文,讓大家重新認識台灣,進一步凝聚台灣共識。

總統府發言人郭雅慧6月21日宣布這項行程時就表示,賴總統希望直接面對社會,說明政府立場與推動的各項政策。因此,為了在當前國內外局勢快速變動下,再次凝聚與團結國人,並向大家說明政府主張,也讓更多人瞭解台灣當前面臨的各項挑戰。

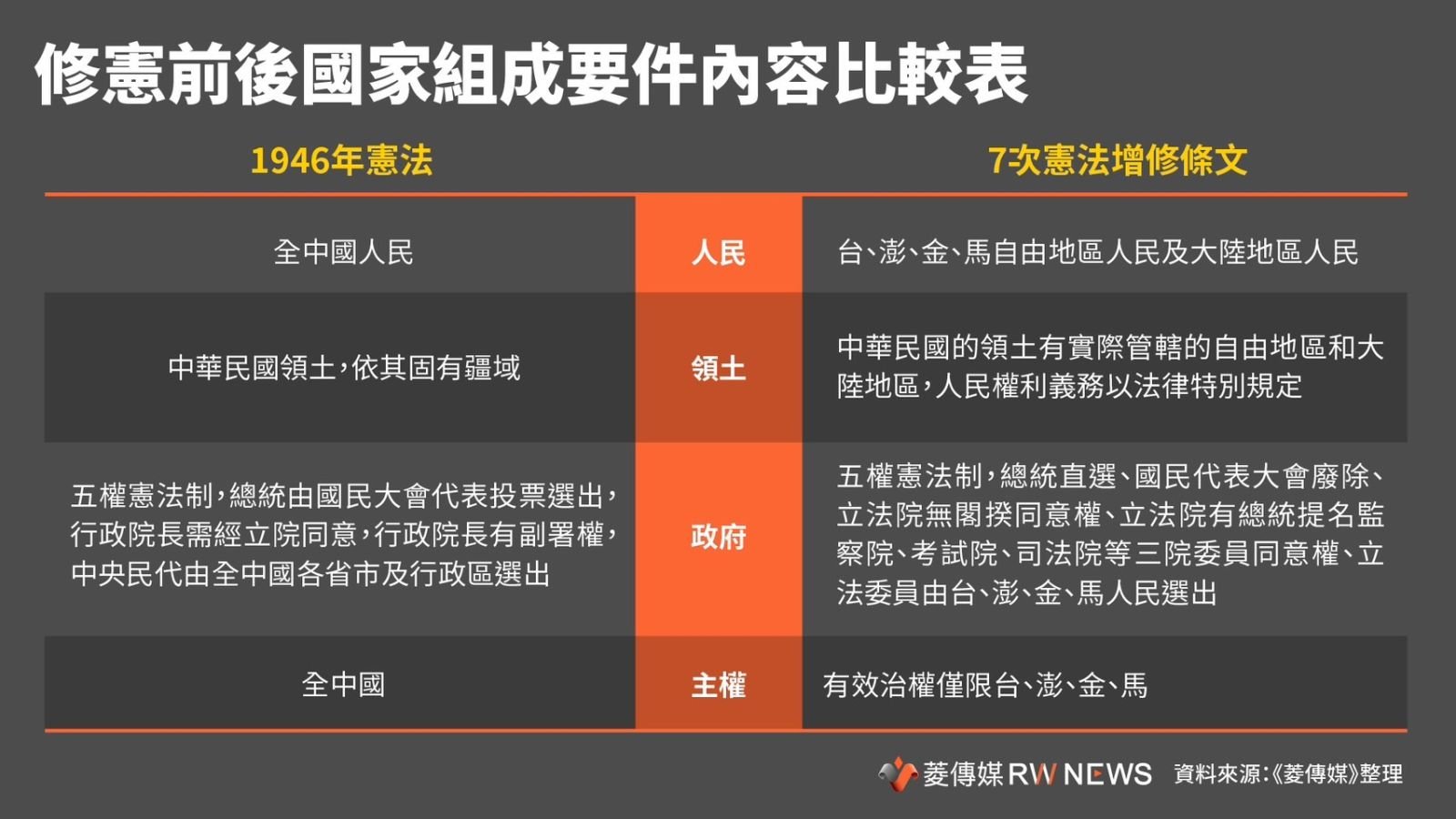

而從賴總統強調台灣現在的憲法是經7次修憲後,由全台灣人票選出來的民代參與修憲而成,在第二講中賴總統談到國家主權時,就提及中華民國憲法第二條「中華民國之主權屬於國民全體」,具中華民國籍者就是中華民國國民。這與1946年的憲法內容已經有相當大的不同。

如果從國家形成的4要素來看,賴清德總統在第三講中延續第二講的主權內容,再延伸到修憲後的中華民國,在實質內容上的差異是顯而易見的。

其實賴清德在第二講中提到「中華民國派反共、台灣派守護台灣」,罷免徐巧芯的領銜人曹興誠在今年3月9日國父孫中山逝世百年紀念,就曾經在演講時提出類似的概念。曹興誠說,「反共就是藍,保衛台灣就是綠」,賴清德想用台灣最大的公約數來闡述他的想法,但接下來就看民眾買不買單了。

更多新聞: